J’ai connu Béla un peu plus de 10 ans avant d’avoir ma fille ; Héloïse vient de fêter ses 11 ans et rentre en sixième dans quelques jours. Cela fait donc une bonne vingtaine d’années à nous croiser dans la cour, dans l’escalier, dans le quartier… Une bonne vingtaine d’années aussi à nous saluer, à nous parler, à nous rendre service, à nous apprécier. À nous dire l’essentiel en quelques mots, et à débattre plus longuement de futilités. Parfois l’inverse.

Nous habitons le même immeuble.

Nous nous sommes très souvent croisées dans les escaliers, Béla naviguant entre deux étages. Et quand je ne la croisais pas je reconnaissais son parfum ou parfois l’entendais régler ses comptes avec sa difficile voisine de palier. J’ai toujours eu une certaine admiration pour ses répliques et ses colères. Elle y allait franchement ! Elle osait. Et il y avait de quoi… Comme l’a dit Héloïse un jour « Je ne savais pas que Béla pouvait être à ce point irritable ! ». Moi je le savais et j’ai repris le flambeau des conversations difficiles avec la voisine difficile mais c’est toujours en pensant à Béla que je le fais maintenant.

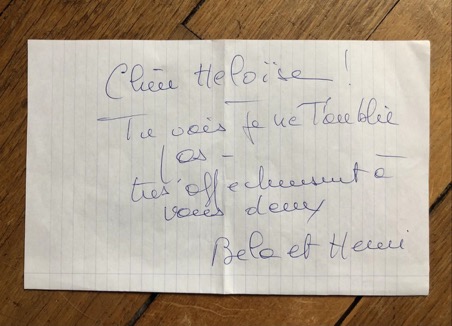

Entre nous il y a eu aussi les cadeaux. Champagne, fruits exotiques, chapeaux, dragées, poupées (plutôt souvenir de voyage que pour jouer), symphonies de Brahms et j’en passe… Il n’y a pas très longtemps je suis remontée avec un kilo d’oranges sanguines impossible à refuser. Et souvent un mot glissé dans la boîte aux lettres de l’une ou de l’autre.

Je sais aussi que Béla est à l’origine d’un souvenir inoubliable pour Héloïse, celui, pour la première fois, d’être « riche ». Celui de pouvoir s’offrir le monde entier…

Un jour Béla demanda à Héloïse de descendre la voir car elle avait quelque chose à lui donner pour son anniversaire. Héloïse est remontée avec une petite enveloppe qui contenait 50€. Cinquante euros à l’âge où les pièces d’un ou deux euros sont la norme, c’était incroyable. Pour ça aussi elle y allait franchement. Elle donnait. On ne sait jamais quoi offrir, qu’elle s’achète ce qui lui fait plaisir !

« Toi, je t’aime bien, je n’oublierai jamais ton anniversaire… » avait-elle dit. Cette année c’est Henri qui fut à la hauteur de Béla pour les 11 ans.

Et puis il y avait aussi les commentaires, sur les uns ou les autres, mais surtout les commentaires qui autorisent, valident et encouragent. C’est avec reconnaissance et émotion que je repense à certains mots qui furent les bons au bon moment.

Et bien sûr n’oublions pas les confidences. Béla était très forte en confidences ! Elle écoutait, parlait volontiers et se confiait parfois. Mais au-delà de l’information, c’est l’amitié que je recevais lors de nos échanges. Ces mois de confinement ont eu leur lot de longues, parfois très longues conversations.

Un matin, sur le trottoir, nous avons échangé quelques mots. Vous avez sorti de votre poche et m’avez montré une photo de vous, collée sur un morceau de bois, comme une petite icône. « J’étais pas mal quand j’étais jeune ! » m’avez-vous dit. Moi je vous avais trouvée plus que pas mal…

Béla, vous nous manquez mais le manque de vous est mille fois préférable à celui de ne pas vous avoir connue.

Paris, le 14 septembre 2021